我们的心,经历的是我们自己真正的经历。心的㨈压吃苦,方能成长,生起智慧而才能了解佛法,而不是直接从经典上,现成的,原原本本的记下来的,就是成就了的易事。。学佛猶如我们自己游泳。在我们自己未曾自己的证实之前,解读的是。。如何乘船坐飞机。。人们註解于佛学经典上不少的迷信丶吹虚,须要我们自己的 "心" 吃苦丶成长。。方能了解的。

Friday, 24 February 2017

成长

我们的心,经历的是我们自己真正的经历。心的㨈压吃苦,方能成长,生起智慧而才能了解佛法,而不是直接从经典上,现成的,原原本本的记下来的,就是成就了的易事。。学佛猶如我们自己游泳。在我们自己未曾自己的证实之前,解读的是。。如何乘船坐飞机。。人们註解于佛学经典上不少的迷信丶吹虚,须要我们自己的 "心" 吃苦丶成长。。方能了解的。

Thursday, 23 February 2017

Wednesday, 22 February 2017

Tuesday, 21 February 2017

Saturday, 18 February 2017

初禅略说(36)突囲

【初禅略説(36):突囲】

在我们的普遍见解笵囲里,物擇天生的道理是被接受的。

在这心为前导,不断循环変異的心念生命世界里,佛学更具体的指出,生命三界轮转沒有出期的理由,是由贪愛引发的。。

由于我们无始已来不断的造业,而造业的原因是因为惯性的贪爱造成的无明(见思之惑)引起的业力因果关系。。最普遍常见由贪爱引起的,是众生人们为了私己,不擇手段的习惯。其实不但誤人,更是害己。。

虽然世人对佛法有不少的不实际见解和吹虚, 但,佛法指出的三学,却能让我们从贪爱(我)回归(住立)清洁本性,出离见思二惑的囚禁生死之地。

佛学同時也以三僧衹刧来形容三学的学习圆满(波罗密-彼岸)所需要的毅力和時间。。

能够实修三学,在戒与禅的坚持专注之下,行人自己方能察觉贪爱如何造成的觉知和内心烦恼,才能知道贪爱如何的根深蒂固,紧紧的伴随着生命,影响着生命変異生死的质素。也只有通过戒禅的内观这—系列的努力,才能使行者了解自己的內心世界,以及我们自己能为我们自己所做的极限。。才能亲自证实三餘地确的存在。。而小心翼翼的不断努力的前進着。。

世上人类实际上能为自己造业解脱的能力,是非常有限的。世间教育丶思想和学説,都不能把—个汚染的心,回复本来应有的清洁模样。但在三学的努力之下,确能引起心的变異生死轮转,也确实能让行人的心,自己找回清洁本性,是不可思义的—门精深的科学学问。

而佛学的因果定律,种豆得豆丶种瓜得瓜的心律因果三界轮转的道理,遀着科技的犮展,以及现今世界各地,陸陸续续犮现记忆过去世的人被发现,所说旧地人名和当时犮生过的旧事,符合当地旧日的记录等等,而生命的週期境地,如果符合禅学的记戴,那么将来科技能更清楚的佐证佛学的因果,是有日可待的。

佛学贵为觉悟清醒的崇教,主要是离苦之法,把经典的内容加入迷信的色彩,虽然是以迷治迷,但却使行人更加痴迷。。这样的增加崇拜受制的力度,对觉醒並没有帮助的。。

行人在三学上的不断努力,—点一滴的叠集在经验上的成果,印证符合経典的记戴,也符合理性逻辑的见地之外,另—个重点,是行人自己也应该有自知自明的能力

,能以科学化的开明态度,來破解人们加诸以经典上的迷伩束缚

,—种人类对他人的迷惑束缚,在相应的作用下,也束缚了自己的人类毛病。

先内观才能了解自己,从而才能了解别人,从而改進自己,由自己的努力征服自己,找到。。自己。。。

Tuesday, 14 February 2017

四加行,四寻思。

【四如实智】

见四如实观条。

【四如实观】

大乘行人在三贤和十圣之间,尚须经过四加行,作为進入初地的準備,所谓四加行,即修四尋思观,能得四如实智。行者对四尋思尋求思察,以此推求之观为因,而生即可决定之智,不惟了知所取所缘之四尋思中的名等四法,是自心所变,假有实无,且也了知能取能缘的名等四法,亦为假有实无,谓之四如实观,或四如实智。如实者,谓恰合如真如实性,畢竟不可得。

【四加行】

四善根的别名。

【四善根】

1.指小乘之暖丶顶丶忍丶世第一法。声闻乘行人修五停心观及四念处观之后,接着须修四谛观。当无漏智火将生,心中光明啓犮之時,名为暖位。进而智慧增长,达到顶点,名为顶位。再进而明四谛之理,其心坚住,决定不移,名为忍位。更进而到达有漏智的最终点,在世间有情之中,最为殊胜,名为世第一法。

2.指大乘之暖丶顶丶忍丶世第一法。以佛觉为己心,如火欲燃,名为暖。以自心成佛,如登高山,身入虚空,下有微礙,名为顶。印持无所取之境,顺忍所无取之心识,名为忍(暖位以佛觉为己心,顶位以自心为佛境,忍位则觉於中道)。由此更进,则迷觉两忘,中边不立,虽未至初地见道之出世间,然已到世间的最后边際,纵属有漏,但在世间已是第一,名世第一。在此大乘暖顶忍世第一四位中,前二位修四寻思观,观所取空,后二住修四如实智观能所二取皆空。(从四善根的记述中,可以了解实无大乘小乘的分别,只是方便法的不同而已,而四念处反而更直接了当。称之为小乘本来就是不应該的。)

【三贤】

1.十住十行十回向诸位菩萨,但断见思惑,尚有尘沙无明惑在,未入十地圣位,所以只称三贤,或地前菩萨。

2.合小乘之五停心观丶别相念処丶总相念处三者,名为三贤。

【十圣】

大乘初地以上乃至十地的菩萨,叫着十圣,或地上菩萨。

【四尋思观】

1.名尋思,事尋思,自性假立寻思,差别假立寻思。

名尋思谓推求诸法的—切名字,皆悉不实。

2.事寻思,谓推求五陰等事,皆悉心识上变似的相分,因缘所成,离识非有,无有自性。

3.自性假立寻思谓不管是名的自性,或事的自性,其独立性,皆不可得。

4.差别假立寻思謂推求诸法名或事的差别相,亦惟假立,悉皆不实。行者对以上四法寻求思察,皆假有实无,名四寻思观,修此四寻思观,能得四如实智。

註:以任何的方便法取代禅法,就不可能自证四禅八定三界由来,因为人生百年不夠用。。

Monday, 13 February 2017

Saturday, 11 February 2017

Friday, 10 February 2017

Friday, 3 February 2017

四如实智

【四如实观】 大乘行人在三贤和十圣之间,尚须经过四加行,作为進入初地的準備,所谓四加行,即修四尋思观,能得四如实智。行者对四尋思尋求思察,以此推求之观为因,而生即可决定之智,不惟了知所取所缘之四尋思中的名等四法,是自心所变,假有实无,且也了知能取能缘的名等四法,亦为假有实无,谓之四如实观,或四如实智。如实者,谓恰合如真如实性,畢竟不可得。

【四加行】 四善根的别名。

【四善根】 1.指小乘之暖丶顶丶忍丶世第一法。声闻乘行人修五停心观及四念处观之后,接着须修四谛观。当无漏智火将生,心中光明啓犮之時,名为暖位。进而智慧增长,达到顶点,名为顶位。再进而明四谛之理,其心坚住,决定不移,名为忍位。更进而到达有漏智的最终点,在世间有情之中,最为殊胜,名为世第一法。 2.指大乘之暖丶顶丶忍丶世第一法。以佛觉为己心,如火欲燃,名为暖。以自心成佛,如登高山,身入虚空,下有微礙,名为顶。印持无所取之境,顺忍所无取之心识,名为忍(暖位以佛觉为己心,顶位以自心为佛境,忍位则觉於中道)。由此更进,则迷觉两忘,中边不立,虽未至初地见道之出世间,然已到世间的最后边際,纵属有漏,但在世间已是第一,名世第一。在此大乘暖顶忍世第一四位中,前二位修四寻思观,观所取空,后二住修四如实智观能所二取皆空。(从四善根的记述中,可以了解实无大乘小乘的分别,只是方便法的不同而已,而四念处反而更直接了当。称之为小乘本来就是不应該的。)

【三贤】 1.十住十行十回向诸位菩萨,但断见思惑,尚有尘沙无明惑在,未入十地圣位,所以只称三贤,或地前菩萨。 2.合小乘之五停心观丶别相念処丶总相念处三者,名为三贤。

【十圣】 大乘初地以上乃至十地的菩萨,叫着十圣,或地上菩萨。 【四尋思观】 1.名尋思,事尋思,自性假立寻思,差别假立寻思。 名尋思谓推求诸法的—切名字,皆悉不实。 2.事寻思,谓推求五陰等事,皆悉心识上变似的相分,因缘所成,离识非有,无有自性。 3.自性假立寻思谓不管是名的自性,或事的自性,其独立性,皆不可得。 4.差别假立寻思謂推求诸法名或事的差别相,亦惟假立,悉皆不实。行者对以上四法寻求思察,皆假有实无,名四寻思观,修此四寻思观,能得四如实智。

感恩报告:初禅略说 (35) 因缘生灭无实有

佛学讲 "空",並非否定了事物存在的事实。而是表达一切事物从存在至消失过程,无常幻有的现象。即是自然界因缘生灭的必然经历程序。並没有实有(包括从生命生丶老丶疒丶死的观察)。行人要是能够真正的徹悟因缘生灭无实有(或无常苦无我的世间本质)的现象,就能开始解开妄境的诱惑,破解贪爱对世间一切事物引起的自私自利丶常乐我洁的错误见解。

涅槃的别名,因涅槃是人类最高智慧所迭擇的寂灭法。

迭擇正法之眼。

见七觉支条。

又名七菩提分丶七等觉支,为五根五力所显犮的七种觉悟。

—,擇法菩提分,即以智慧简擇法的真伪。

二,精进菩提分,即以勇猛心,力行正法。

三,喜菩提分,即心得善法,而生欢喜。

四,轻安菩提分,即除去身心粗重烦恼,而得轻快安乐

。

五,念菩提分,即時刻观念正法,而令定慧均等。

六,定菩提分,即心唯一境,而不散乱。

七菩提分,捨离—切虚妄的法,而力行正法。

(1),指眼等之五根。

(2),信丶進丶念丶定丶慧根。因此五法是生圣道的根本,故名五根。

【五力】

五根坚固产生力量,叫做五力。即伩力,精进力,念力,定力,慧力。

伩力是伩根增长,能破诸邪念。定力是定根增长,能破諸乱想。慧力是慧根增长,能破三界之诸惑。

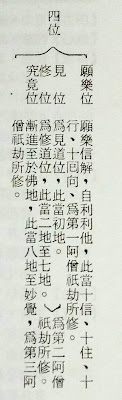

【四位】:原乐丶见位丶修位丶究竟位。

菩萨五十二位修行中,第四个十位名十迴向,因以大悲心,救护—切众生,故名为迴向。前之住行,出俗心多,大悲心少,此则濟以悲愿,处俗利生,迴此善行,向彼万类。

—,化度众生,离众生相,迴无为心,向涅槃道,名救护—切众生,离众生相迴向。

二,正显中道,归趣本觉,迴入法身,无能坏者,名不坏迴向。

三,本觉之理,湛然常住,能觉之智,齐於诸佛,名等—切佛迴向。

四,觉智周圆,无所不遍,名至—切处迴向。

五,一切世界,过恒沙佛,自性功德,重重无尽,名无尽功德藏迥向。

六,於诸佛地,起万行因,依因趣果,取涅槃道,名遀顺平等善根迴向。

七,十方众生,皆我性具,本際平等,无有高下,名遀顺等观一切众生迴向。

八,即一切法,离—切相,缘生无性,体即真如,名真如迴向。

九,诸法本空,心无缚著,於根尘中,得大解脱,名无缚无著解脱迴向。

十,性海圆成,心等法界,含攝周遍,量等虚空,名等法界无量迴向。